ニュースで知った高知県立美術館の贋作発覚問題。

その作品が展示されると聞き、早速高知へ向かった。

高知への旅:美術館へのアクセスと雰囲気

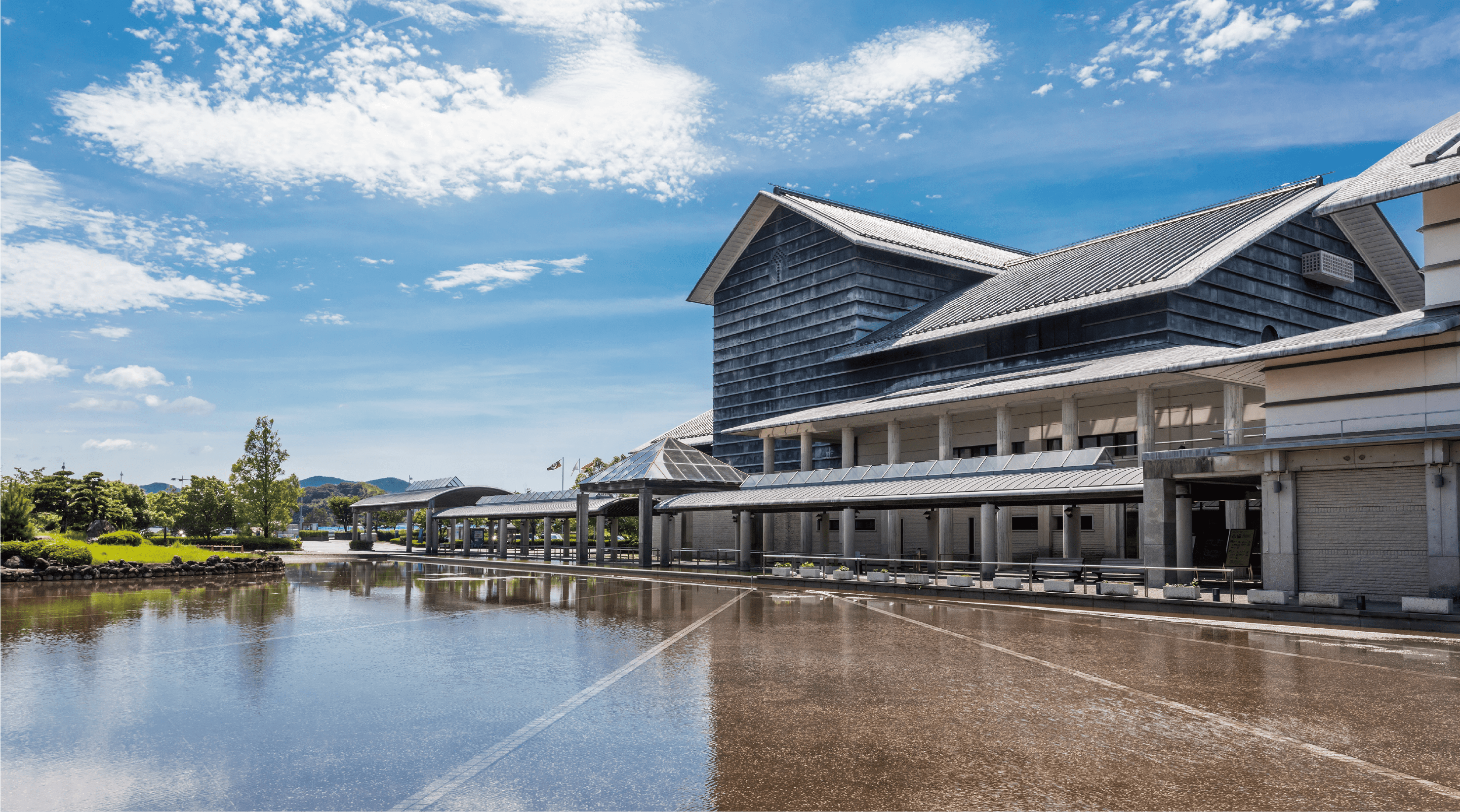

松山から高速で2時間ほど。高知インターから続く高架の自動車道の高知中央ICで降りてすぐ美術館で、大変アクセスがよい。

ここ数年、高知周辺は高架の自動車道がどんどん拡張されていて、うらやましい。松山も市の中心部まで一気にアクセスできる高架が欲しいところだ。

高知県立美術館は毎年のように訪れている。駐車場から玄関まで続くアプローチは両サイドに池が広がっていて、ちょっとした浮遊感だ。

玄関を入ると、大理石のどっしりした内装が出迎えてくれる。

「贋作展」で知った、驚きの事実

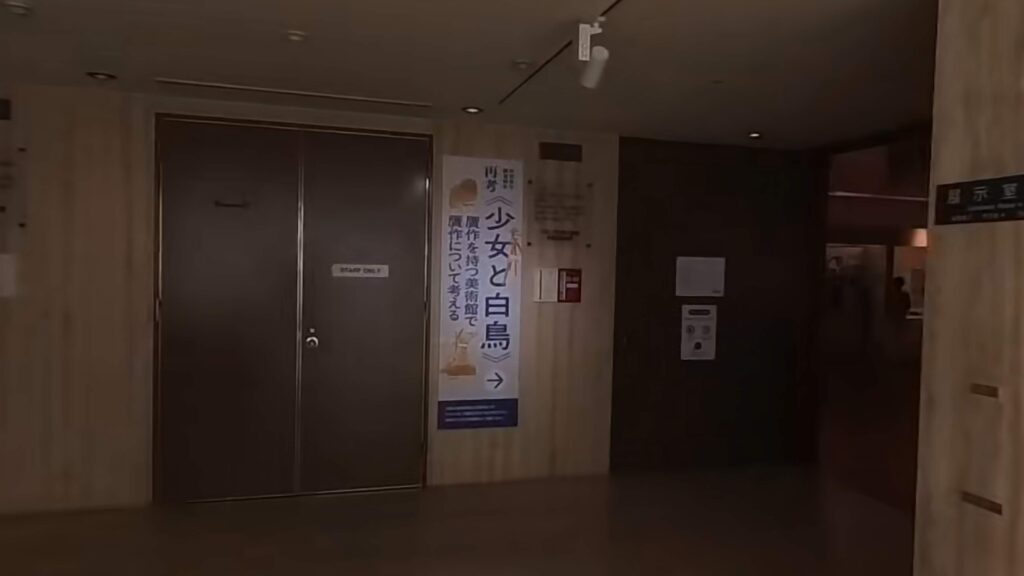

今回、目玉の展示は「《少女と白鳥》贋作を持つ美術館で贋作について考える」は、小さな展示室1つのみの開催だったが、情報量が非常に多く大変見応えがあった。

まず、贋作とは何か、歴史や主な事件を年表と共に振り返り、続いて美術館が所蔵する作品を取り上げて、真作と判断するまでのアプローチを丁寧に解説していた。美術界では世界的な鑑定基準となる「カタログ・レゾネ(作品総目録)」に掲載されていれば、ほぼ例外なく真作とみなされるのだという。

展示のなかでも、一度権威によって評価が下されたものに異議を唱えるのは訴訟リスクさえ生じる、非常に難しい問題だと解説されていた。

科学が暴く「真実」、それでも残る謎

目玉であるベルトラッキによる油彩画《白鳥と少女》の前には、来場者が集まって口々に感想を言い合っていた。今回、贋作と判明したのは、当時には存在しなかった絵の具の成分が科学調査でわかったこと。

近年は作品の鑑定に科学調査が活用されるケースが多いが、一昔前までは専門家の目と経験によって真贋鑑定が行われていて、今後、これまで真作とされていたものが次々と贋作になっていく時代もやってくるのかもしれない。

贋作は「悪」なのか? 答えのない問い

ある作家の作品が極端に少ない場合、あきらかに真作とされている「基準作」の情報と比較しながら真贋を判断する。たとえば、美術館が所蔵している戦前のデッサンは、近年、兄弟で美術を目指していた弟の作品だとみなされるようになった。兄は東京で、弟は関西の美術学校で学んでいて、当時の学生たちのデッサンには学校による傾向があり、そこからこれまで伝わっていた兄ではなく弟のものだろうと判断された。

学習のため、個人の趣味のための模倣に問題はないが、意図的に社会を欺き、市場に作品を流通させる贋作は犯罪である。ただ、美術界では、真作か贋作かといった善悪二元論だけではなく、真作かもしれないし、贋作かもしれないといった条件付きの作品や、模倣であってもその作家がそこまで人気を博していた資料的な価値があると判断される場合もあるなど、まったく簡単な問題ではないことを知った。

展示室内は撮影禁止だったため、鑑賞後、ミュージアムカフェで記憶をたどりながら書いてみた。

展示自体はゆっくり鑑賞しても30分もかからないボリュームだったが、真実とは何か、作品の価値とは何かといった美術の本質的な問題を突きつけられたような気がして、非常に疲労感を覚えた展示だった。

機会があればぜひ高知まで足を運び、美術作品の真贋について改めて考えてみて欲しいと思う。