圏央道で茨城に入って、坂東インターで下りる。

映画「下妻物語」で見たような、のんびりとした平野の広がる地方都市だった。

郊外のまっすぐの道を15分ほど走ると、こんもりした森が見えて、そこが国王神社だった。

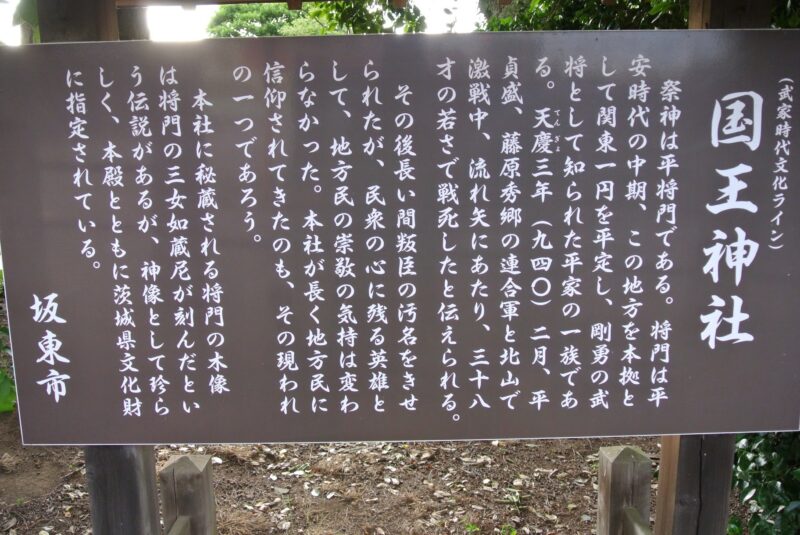

平将門公 終焉の地・国王神社

国王神社(正式には國王神社)は、平将門の終焉の地といわれている。

平将門といえば、京都に晒された首がいまの東京は大手町の首塚まで飛んできた、というのはよく知られている。

だが、どこでどうやって亡くなったのかはほとんど知られていないのではないだろうか。

もともと坂東平野の下総国や上総国(いまの栃木県や茨城県)に精力を持っていた平将門は、ここ坂東市の旧岩井市を本拠地としていたといわれている。

なおかつ、平将門の乱に敗れ討ち取られた地も岩井だという。

古文書によれば、国王神社は平将門が討ち死にしたその場所に祀ったものとのことだ。

まさに鎮守の杜

将門が息絶えたという国王神社は住宅地の一角にひっそりあって、鎮守の杜と呼ぶにふさわしいほどこじんまりとしていた。

ユニークな立ち位置の社名碑

鳥居の手前、左側に参道に向かって90度の角度で神社名の石碑が置かれているのが印象深い。

通常、社号は参拝者に見えるように参道に対して正面に置かれるものだ。

こうした一般の神社とのちょっとした違いもここが将門ゆかりの神社という目に見えない意味を感じてしまう。

味わい深い茅葺きの屋根

平将門といえば日本人ならその名を知らない者はないという英雄もしくは奸雄。

だが、終焉の地の神社であるとは思えないほど、地味な境内である。

明治になるまで朝敵として扱われてきた経緯があるとはいえ、寂しさを覚える。

茅葺きの拝殿は味があってとてもいい。

瓦葺きでない神社は珍しいが、この入母屋造りは国王神社の息吹を感じた。

境内には平将門の鎮魂碑が並んでいた。

気持ち洗われる風が吹く社

それほど大きな神社ではなかったが、心地の良い風が吹き抜けて、ずいぶん境内を散策していた。

社殿を包む杜の雰囲気が切ない空気を出しながら浄化の役目を存分に発揮していて安心して参拝を終えることができた。

【2017年6月7日 参拝】

コメント